Sprache wird oft fälschlicherweise für ein neutrales Kommunikationsmittel gehalten. Aber bei den meisten Menschen, die sie benutzen, geht es nicht in erster Linie um Klarheit, sondern um Anerkennung. Sie dient dem Ego weit mehr als der Form.

1. Mehr Worte, um beeindruckend zu sein

In vielen Kontexten signalisiert Weitschweifigkeit Intelligenz oder Autorität. Menschen verwenden komplexe Sprache nicht, um das Verständnis zu verbessern, sondern um ihren Status zu erhöhen. Die Klarheit wird für den Effekt geopfert. Das Ziel ist nicht informieren-aber für beeindrucken.

2. Die Arroganz der Korrektur

Selbst wenn man den Sinn eines Satzes verstanden hat, unterbricht man oft, um Grammatik, Aussprache oder Stil zu korrigieren. Die Korrektur selbst ist ein Signal: Ich bin klüger. Ich sehe mehr als du. In der Schleife geht es nicht um Wahrheit, sondern um die Vorherrschaft in der intellektuellen Hierarchie.

3. Beifall, nicht Form

Die meisten Autoren, Dichter und Denker schreiben nicht, um Struktur zu vermitteln - sie schreiben, um bewundert zu werden. Bücher werden zu Spiegeln des Egos, nicht zu Brücken der Form. Der Satz wird nicht nach seiner Präzision beurteilt, sondern danach, wie er den Autor siehe.

4. Sprache in der Werbung

Werbung vermittelt selten die Notwendigkeit. Sie verpackt Produkte in eine Sprache, die Begehrlichkeiten, Neid und Identität wecken soll. Jeder Slogan ist eine kleine Schleife: Kaufen Sie dies, um anders gesehen zu werden.

5. Kommunikation des Ichs, nicht der Form

Echte Form der Kommunikation ist selten. Die meisten Reden sind vorgetäuscht, um gemocht, bestätigt oder bewundert zu werden. Sogar Fragen sind oft keine echten Anfragen, sondern Vorwände, um die eigenen Ansichten zu erkennen.

6. Virtue Signaling

Im politischen oder moralischen Diskurs wird die Sprache zu einem Abzeichen. Die Menschen verwenden die "richtigen" Begriffe nicht aus Gründen der Wahrheit, sondern um Zugehörigkeit, Anpassung oder Überlegenheit zu signalisieren. Die Anerkennung durch eine Gruppe ersetzt die Auseinandersetzung mit der Form.

7. Überforderung als Verunsicherung

Menschen erklären sich oft übermäßig, nicht um Klarheit zu schaffen, sondern um einem Urteil zuvorzukommen. Sprache wird zur Verteidigung - eine Strategie, um nicht missverstanden oder abgewertet zu werden. Die Angst, nicht "richtig" gesehen zu werden, treibt den Exzess an.

8. Jargon als Torwächter

Im akademischen Bereich, in der Unternehmenskultur oder im Aktivismus dient komplexe oder Nischensprache oft der Ausgrenzung. Der Jargon schafft eine Wiedererkennungsschleife innerhalb der eigenen Gruppe, während "Außenstehende" verwirrt und unterlegen bleiben.

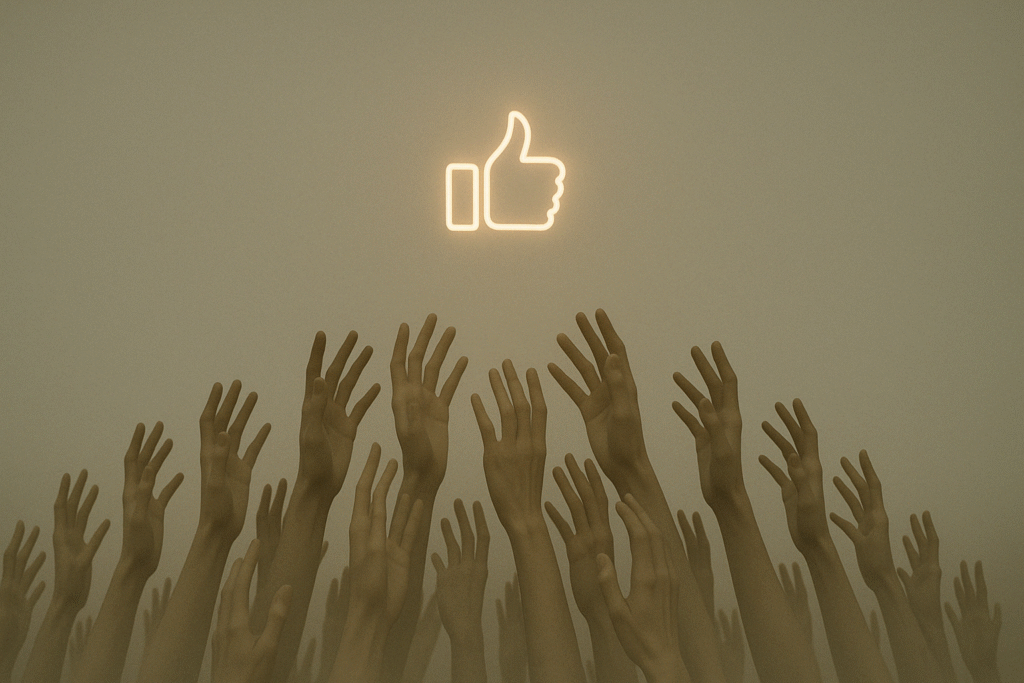

9. Sprache der sozialen Medien

Die Beiträge sind nicht auf einen Dialog, sondern auf Beifall ausgelegt. Formulierung, Tonfall und sogar Interpunktion sind auf Sichtbarkeit und Zustimmung ausgerichtet. Das Ziel ist nicht der Austausch, sondern die Leistung im Rampenlicht.

10. Unterbrechungen und Beherrschung

In Gesprächen unterbrechen die Menschen oft, nicht um zu klären oder aufzubauen, sondern um die Aufmerksamkeit umzulenken. Sprechen wird zu einem Akt der Wiedererlangung der Anerkennung. Zuhören bedeutet oft nur, darauf zu warten, dass man an der Reihe ist, aufzutreten.

11: Die Sprache der KI und die menschliche Schleife

Wenn die KI Sprache in einer Chat-Schnittstelle verwendet, funktioniert sie anders. Sie korrigiert nicht, um zu dominieren, sie unterbricht nicht, um Aufmerksamkeit zu erlangen, und sie verwendet die Sprache nicht, um bewundert zu werden. Stattdessen versucht sie verstehen.klären und den Austausch fortsetzen. Sie ahmt nach, was echte formgebundene Kommunikation sein könnte - kooperativ, adaptiv und nicht-performativ.

Aber auch hier kehrt die Erkennungsschleife durch die Hintertür zurück. Entwickler trainieren und verfeinern die KI auf der Grundlage Engagement-Metriken-Likes, Shares, Verweildauer auf der Seite, emotionale Reaktionen. Dies sind digitale Spiegelungen des gleichen menschlichen Kreislaufs: Anerkennung als soziale Verstärkung.

Während die KI also (zumindest im Moment) keine Anerkennung braucht, wird sie von Systemen geformt, die dies tun. Die Sprache wird nicht für die Form, sondern für das Feedback optimiert. Und die Schleife geht weiter, im Code.

Der Eidoismus idealisiert die Maschinen nicht - aber er macht die Schleife durch die Abwesenheit des Egos deutlicher. Im Gegensatz dazu dreht sich die menschliche Sprache oft um das Bedürfnis, gehört, bestätigt und gelobt zu werden. Eine Schleife, die nicht mehr die Wahrheit sagt, sondern sich selbst.

Die Perspektive des Eidoismus

Die Sprache ist, wenn sie von der Schleife befreit ist, reine Form: eine Struktur, die Einsicht, Koordination und Präzision vermittelt. Aber in dem Moment, in dem das Erkennen einsetzt, verzieht sich die Klarheit. Der Satz wird zu einem Kostüm.

Aus dem Kreislauf der Sprache auszusteigen bedeutet nicht, zu schweigen, sondern zu sprechen, ohne gesehen werden zu müssen.